副業記録|古いdynabook再生ドキュメント ― SSD換装からZorin OSインストール、Scratch起動までの全記録

なぜ古いPCを再生したのか?

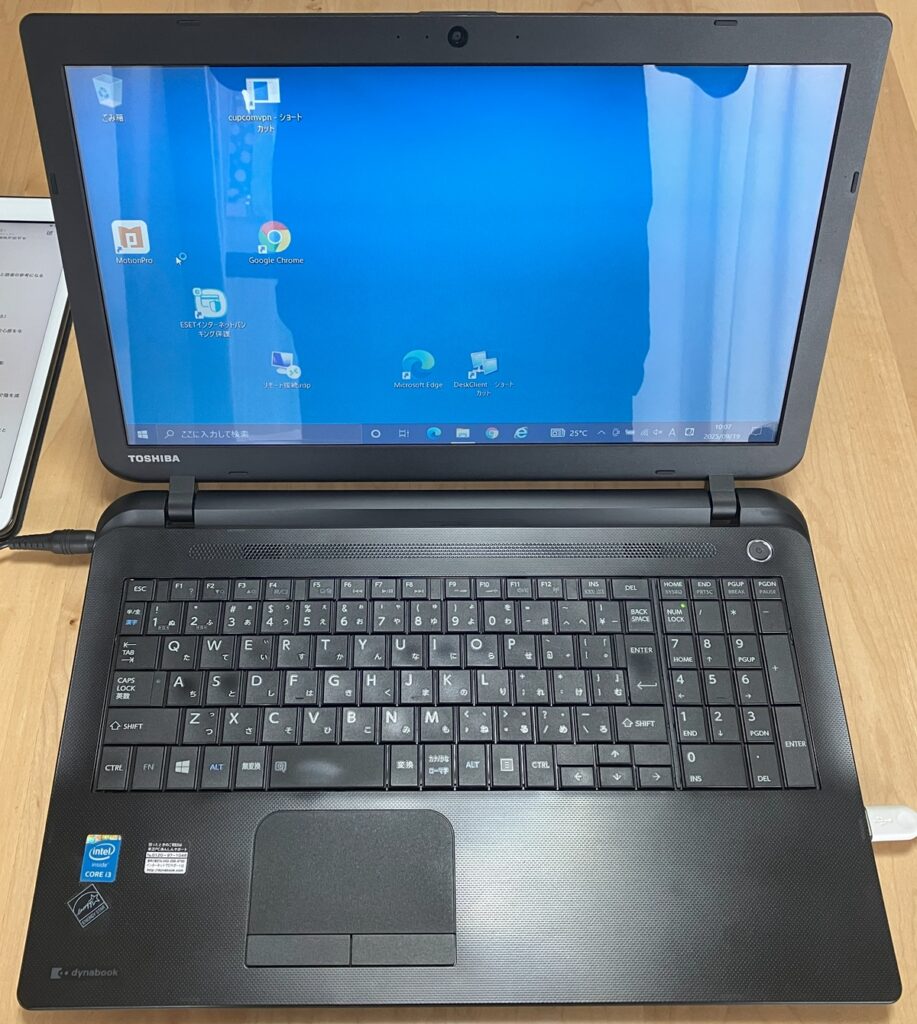

押し入れの奥で眠っていたノートPC、 dynabook Satellite B25/23MB。

義母からいただいた思い出のPCです。画面はまだきれいで、キーボードもほとんど摩耗していません。にもかかわらず、使われなくなって数年が経っていました。

そもそもの理由は「遅すぎる」こと。HDDが入ったままのdynabookは、電源を入れてから使えるようになるまでに何分もかかります。2018年から2020年まで中国に駐在していた頃は、家計簿をつける程度しか使わず、正直「PCがなくても困らない生活」になっていました。帰国後、コロナ禍で在宅勤務に使ってみましたが、起動が遅すぎて作業にならず、結局は買い替え。再びdynabookは役目を終え、眠ることになったのです。

ただ、完全に捨てるには惜しい理由もありました。

このdynabook、実はメモリを最大の8GBに増設していたのです。ところが当時のOSは Windows10 Pro(32bit)。メモリが3.4GBしか認識されず、せっかくの増設が宝の持ち腐れでした。「OSを変えれば、この眠っているメモリが活きるのでは?」という もったいない精神 が、再生の火を再び灯しました。再生したら息子のプログラミング用PCとして活用の道があるかもしれない。

さらに後押しになったのは、ChatGPTとの会話でした。

CPU変更やHDD→SSD換装とかやったら、おもちゃみたいに使える? この際、OSもWINじゃなくて別のに変えるとか。ChatGPTの知識を使ったら、古いPCがどんな風に生まれ変わるか?という話。ハイリスクローリターン(ノーリターン)ならやりませんけど、人間とAIがそれぞれ手探りで進めていくプロセスってPC自作に似てないか?と思ったため、そのような考えが生まれました。

🧠 ChatGPTとの類似性

- 古いPC → 過去の資産・知識

- SSDやLinux → 新しい知恵(ChatGPTの知識を導入する)

- 改造の手探り → 我が君とAIが一緒に「こうすれば良くなる?」と試行錯誤するプロセス

- 成功すれば「まだ動ける」し、失敗しても「経験と物語」が残る

このやり取りで「古いPCを蘇らせること」と「AIと共に試行錯誤すること」が重なって見えました。

OS選定の場面も印象的でした。

ChatGPT:質問です。Linuxのディストリビューション(種類)、息子さんに合わせるなら Ubuntu(万人向け)と Zorin OS(Windowsライクで教育寄り)のどちらかが良いと思います。試すなら、どっちを選びますか?

私:UbuntuもZorin OSも、意味が分かりません。「なにそれ?おいしいの」レベル。Linuxという単語自体、「リナザウ」以来に聞いたぐらいです。

ChatGPT:正直なお答え、最高です😂 「リナザウ(ザウルスのLinux版)」の単語が出てくるあたり、歴史を感じますね。

OS選定に関しては、最終的に軍師が息子へ語りかける形で説明してくれました。息子は「Pythonに興味があるからZorin OSがいい」と即答。

――こうしてdynabook再生プロジェクトが始まったのです。

基礎解説:再生のための3つの知識

HDDとSSDの違い

HDDは「カリカリ」と音を立てながら円盤を回し、針でデータを読み書きする仕組み。古いレコードプレーヤーのようなものです。遅いのも当然で、しかも経年劣化が避けられません。

一方、SSDはフラッシュメモリでできた「大容量USBメモリ」のようなもの。可動部がなく、衝撃にも強く、速度はHDDの数倍。値段も数千円と手頃になってきました。

今回のように「古いPCを蘇らせるなら、まずはSSD換装」が王道です。

LinuxとZorin OSとは?

Linuxは1990年代に登場したオープンソースの無料OSです。2000年代前半には「Windowsを超えるかもしれない」と期待され、PC雑誌を賑わせました。私自身も当時、Linux搭載のPDA「リナザウ」を買ったほどでした。

その後、Linuxはサーバーやスマホ(Androidの基盤)で普及し、私たちの生活を裏で支える存在になっています。

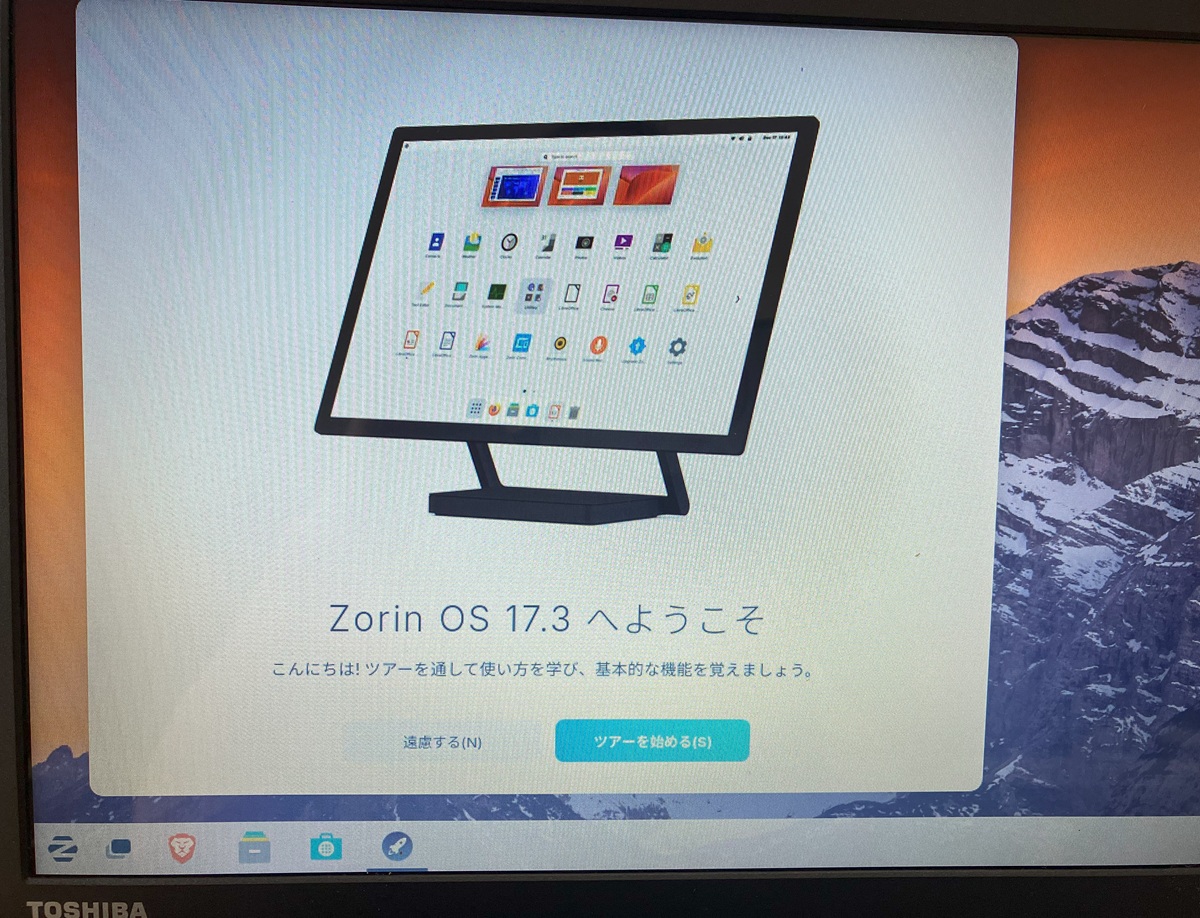

Zorin OSはそのLinuxの一種で、Windowsに似た画面と操作性を持つのが特徴。古いPCでも軽快に動作し、教育用途にも向くため、今回のプロジェクトにうってつけでした。

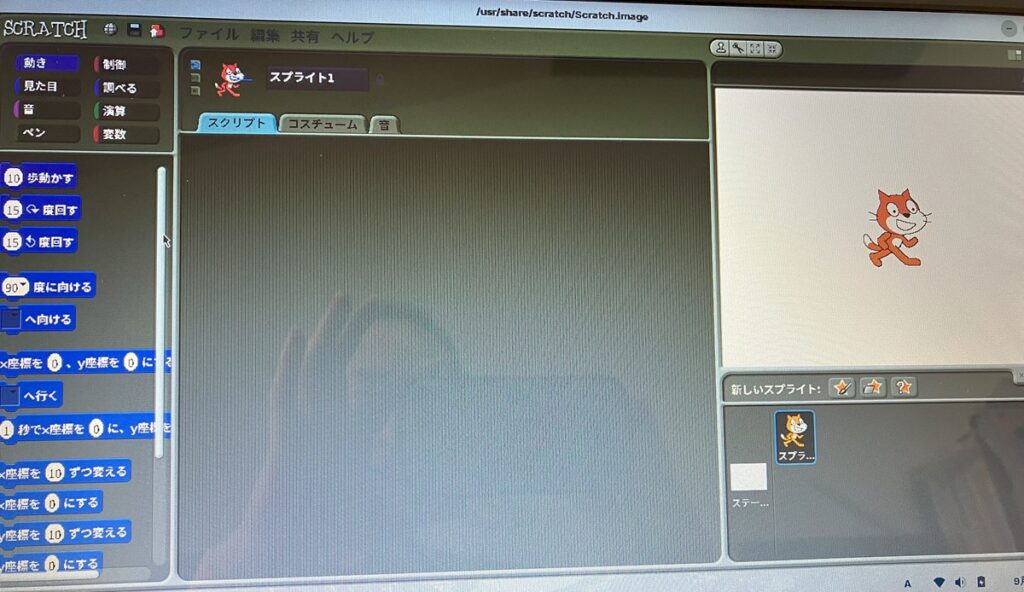

Scratchとは?

Scratchは子ども向けのプログラミング環境です。難しいコードを書くのではなく、ブロックを積み木のように組み合わせるだけでプログラムが作れる。

「ネコを動かす」ことができるだけでも楽しく、自然にプログラミングの基礎を学べます。息子の入門教材として最適でした。

実践記録① 準備編

最初の一歩はSSD購入。Amazonで Kingston A400 240GB を購入しました(販売元はプリンストン公式なので安心)。

USBメモリは手持ちの32GB(USB2.0)をインストール専用に。加えて、新しくSanDisk 32GBを購入してデータ保存用としました。

公式サイトからZorin OS CoreのISOをダウンロードし、Rufus 4.9pを使ってUSBに書き込み。これで「インストールUSB」の準備は完了です。

最後に、旧HDDに残っていたデータを確認しましたが、救出すべきものはなし。ゴミ箱に削除して気持ちに区切りをつけました。

実践記録② 分解と換装

いよいよ分解です。dynabookは「HDDカバーだけを外す」タイプではなく、裏蓋を全部外す方式でした。YouTubeで分解動画を見ながら進めたので、安心感はありました。

HDDを外してSSDに交換。ここでちょっとしたハプニング――ネジ土台が割れてしまったのです。しかし結果的には固定が不要で、問題なく装着できました。

実践記録③ インストール編

SSDを入れたdynabookに、作成したUSBを挿して起動。BIOS設定でUSBブートを優先にし、時刻を調整して「Save & Exit」。

Zorin OSのインストーラが起動しました。ところが私がモタモタしている間に、自動でインストールが始まってしまいました(笑)。

選ばれたのは「Erase disk and install Zorin OS」。SSDは新品なので迷う余地はありません。そのまま進めて約30分で完了。再起動後「Welcome」と表示され、インストール成功を確認しました。

初回起動では「SQUASHFS error」というエラーが出て焦りましたが、原因はUSB側の一時的な不具合。再起動すれば問題なく立ち上がりました。

実践記録④ 初期設定編

起動後すぐに323MBのアップデートが通知され、適用。最新化して安心です。

Wi-Fi接続も問題なし。日本語入力も半角/全角キーで切り替えできました。キーボード配列は「Japanese (OADG 109A)」を選び、入力テストもクリア。

試しにBraveブラウザを起動して検索したら、自分のブログがヒット。思わず「おお!」と声が出ました。

実践記録⑤ 性能テスト編

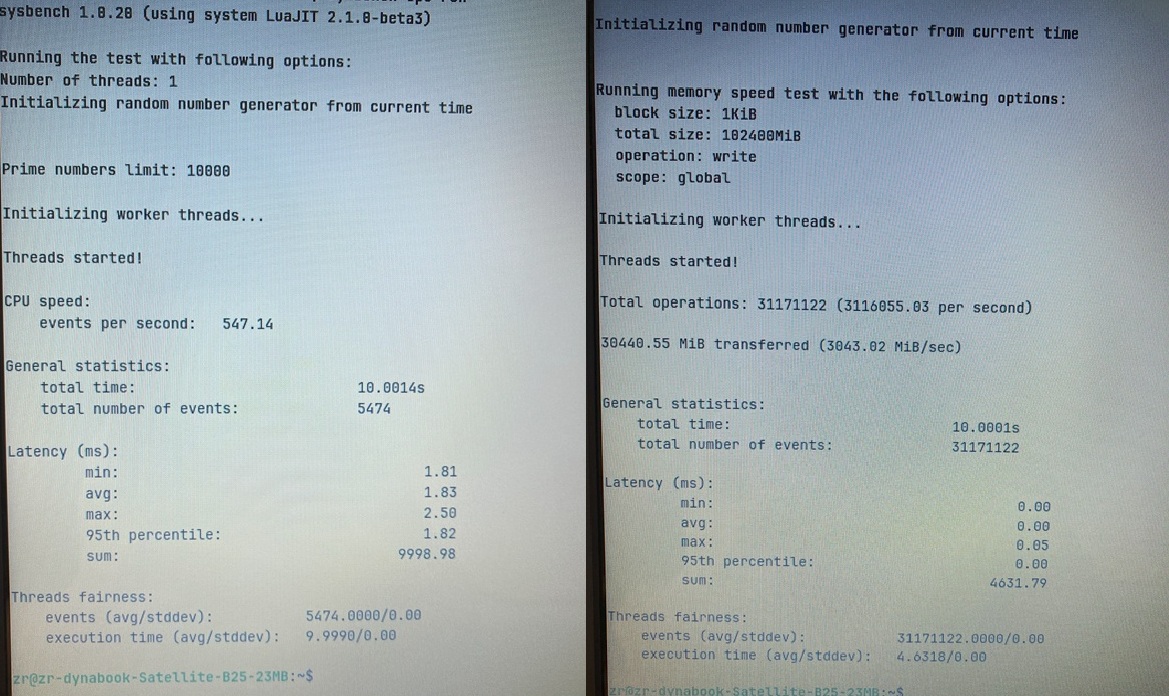

ベンチマークを取ると、数値でも改善がはっきり出ました。

- SSD速度(hdparm):463 MB/sec → HDD比で4〜5倍

- CPU(sysbench):547 events/sec → 2015年頃のCore i3〜i5相当

- メモリ(sysbench):3.0 GB/sec → DDR3世代として妥当

体感でも、電源を入れてからの起動は圧倒的に速く、ブラウザやオフィスソフトの起動も軽快。「まるで別のPCになった」感覚でした。

実践記録⑥ Scratch導入編

最後にScratchを導入しました。ターミナルで sudo apt install scratch を実行。数分でインストールが終わり、ネコのキャラクターが動きました。

これで「息子が受験後にプログラミングを学べる環境」が完成。古いdynabookが、未来への学びの道具へと生まれ変わりました。

まとめ:古いPCを再生してわかったこと

- 古いPCでも工夫次第で十分再生可能。捨てるより節約になり、環境にも優しい。

- HDD→SSD換装の効果は絶大。数字でも体感でも実証済み。

- PCに詳しくなくても「挑戦する気持ち」でできる。ChatGPTという軍師のサポートがあれば心強い。

- そしてこれは「息子の学びにつながる未来への投資」でもあった。

dynabookは、ただの古いPCではなく、AIと人間が協力して蘇らせたストーリー付きのPCになったのです。

もっと大変な作業になることを覚悟していましたが、想像以上に楽で楽しい作業でした。WordPressでホームページを作る方が何十倍も大変で、ストレスがかかります。これからもPCを買い換えたら、「まずは再生できないか?」を考えてみようと思います。